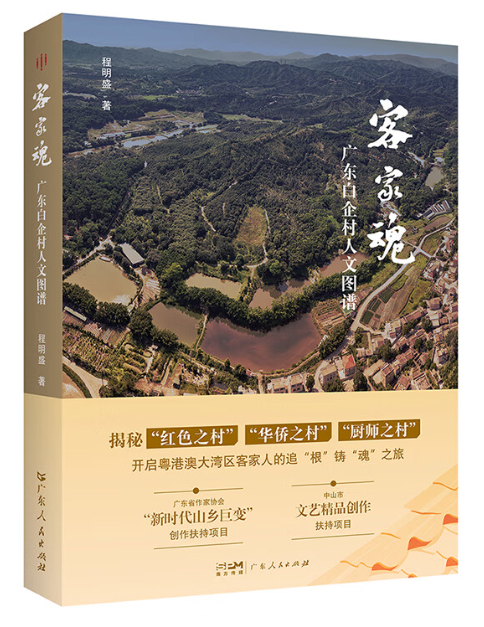

客家魂 广东白企村人文图谱

- 首页

- 客家魂 广东白企村人文图谱

- 书名: 客家魂 广东白企村人文图谱

- 作者:程明盛

- 简介:广东中山翠亨新区南朗街道白企村,由3条山沟、23个自然村组成,是典型的客家村,曾是五桂山抗日根据地核心地带,又是典型的侨村,还是远近闻名的厨师村,走出了中国烹饪大师余剑锋和余敬科、“秘鲁鞋”黄仲儒、“夏威夷快餐”甘开松、“夏威夷种植”黄亮等。其中,仅有168人的灯笼坑自然村,旅居海外华侨华人和港澳台同胞超过1300人,走出了三任秘鲁中华通惠总局主席。

第4页

自序:一个客家村庄的家国史

中山市律师协会原会长黄东伟与太太甘倩华读过 2021 年出版的拙 著《出伶仃洋:崖口村人文镜像》,热情地邀我喝早茶,聊起书中人物, 许多人跟他们熟悉,有的还是转折亲。

他说起家族辗转迁徙,许多人漂洋过海,走出去的华侨华人和港澳 台同胞比留在村里的人多得多,日寇侵略时同仇敌忾,改革开放后回馈 家乡,而今不少人归隐田园。说到高兴处,大约受了触动,他像是自言 自语:“我们家族就能写本书。”

就这一句话,激活了我对一个村庄的遐想:这不就是一个村庄的家 国史吗!

受好奇心驱使,我急切地跟着黄东伟夫妻走进他们的家乡村庄, 一 个隐在大山深处的村落——中山南朗白企村。

一

从博爱路转翠亨快线,到关塘出翠亨快线,转入山间小路,进入南 贝路,我看着道路两边不断闪现的农庄和菜地,有些眼熟起来。

车到山沟尽头的灯笼坑自然村,看到一块大石横在中间,将两条道 路岔开,“灯笼坑”三个红色大字闪现眼前。我脱口而出: “这个地方 我来过许多次。”

我清楚地记得,大石左边路段,一条农路穿过田野,通向几户人家,20 多年前,我家保姆就住在那里。我曾一次次周末送她返乡,将车开到屋 前,印象里屋前有好大一丛竹子,常常想起宁可食无肉,不可居无竹。

记忆里,那条农路上长满青草,雨天不敢开过去。而今,看不到这 么宽的农路,只看到一条水泥路,朝向对面山坡下的几幢房子,大概记 忆中的农路拓宽并改成水泥路了。

保姆从韶关嫁来,比我年龄略大一点,我们叫她梅姐,孩子叫她梅 姨。后来,梅姐家在大石右侧道路边新建了一幢小楼,老宅不再住了。

想到这些,许多温暖的记忆涌上来,感到亲切。

我通过黄东伟找到梅姐的电话号码,给她打过去,梅姐热情爽朗的 声音透过手机传过来,一如 20 多年前的她。双方将孩子的情况问了个 遍,回忆起许多细节。

当年,梅姐的孩子年龄也小,只比我的孩子大一点,梅姐偶尔带孩 子来我家里玩,孩子帮着照顾我家孩子。梅姐的老公是个木匠,有时被 梅姐叫上门来,帮着修理凳子和用具。印象最深的一次,梅姐老公来家 量了微波炉的尺寸,随后做了一个木头架子送来,罩在微波炉上,上面 可以摆放电饭煲。

孩子小时候, 孩子妈妈柔弱, 见不得孩子哭,往往孩子哭,她也 哭。这时候,梅姐从太太身上揽过孩子, 一边哄着孩子,一边安慰太 太:“让我来吧,你不要着急。”

想到这里,心里不觉有些内疚。梅姐离开我们家之后,我们帮着介 绍过新的雇主,主雇相处融洽。后来渐渐不再联系,也就断了音讯。这 些年我换了几次手机,连梅姐的手机号码也找不到了。

梅姐说,孩子已经工作了,老公不再上班,自己还在当地一个小区 工作。

到这个时候,我确认,梅姐家是一个典型的客家家庭,给我留下了 最初的客家印象。

二

1994 年我从家乡湖北南下广东,乡音难改,一直说不好广东话。

很长一段时间里,我对广东广府、客家、潮汕三大族群没有探究,对 他们的语言缺少敏感,在我眼里,在广东,除了外省人,都是广东人。

直到拙著《出伶仃洋:崖口村人文镜像》出版,广东省政府文史馆 馆员、广东省作家协会副主席丘树宏看过后,欣然撰写书评《该给我们 的村庄立传了》,希望我后续书写广东村庄时,交代村里人属于哪一个 族群,描写他们的人口结构、语言、风俗习惯等。

之前对有“东方的古罗马城堡”“汉晋坞堡的活化石”之誉的客家 围屋留下深刻印象,一次次光临中山五桂山客家庄土楼食府,专程到世 界客都梅州寻访百年客家围屋。我想知道,是怎样的生存环境,让这个 族群如此聚族而居、紧密抱团,从建筑结构上表现出鲜明的防御机制。

接触客家人多了,便注意到,客家人聚居地,不管是镇还是村,都 常用“陂”字命名,对这个多音字起过疑虑,到底该读作“bēi”还是 “pí”?家乡湖北省城武汉有黄陂区,我刚工作时,黄陂隶属于我当时 供职的孝感,同事中就有黄陂人。

向词典寻找答案,陂(bēi)有“池塘、水边、岸、山坡”之意。 客家村庄名字里多见“陂、碑、坝”等,多跟山区水源有关。迁徙者寻 到山区,寻找水源,找到可开垦地,往往筑坝蓄水,坝前立碑为界,经 常以水坝和界碑所在方位命名,带着典型的山区特征,有客家村庄叫石 陂头,也有客家村庄叫石陂尾。